腹膜透析の患者数が少ない理由とは。医療現場で求められる対応について

末期腎不全に対する人工透析療法には、血液透析と腹膜透析があります。

そのうち腹膜透析では、通勤回数が少なく在宅でのバッグ交換を行うことが可能です。血液透析と比べて日常生活での制約が少なく自由度が高いことから、生活の質(QOL:Quality Of Life)を維持しやすい透析方法として普及が期待されています。

一方で、国内における腹膜透析の実績は多いとはいえず、現在では血液透析が主流とされています。病院・訪問看護ステーションでは、患者に合った腎代替療法を導入できるように、腹膜透析を含めた選択肢を提案することが重要です。

この記事では、腹膜透析の現状や患者数が少ない理由、医療現場で求められる対応について解説します。

▼腹膜透析を含む腎代替療法の選択肢については、こちらの記事で解説しています。

出典:厚生労働省『個別事項(その7)』

目次[非表示]

日本における腹膜透析の現状

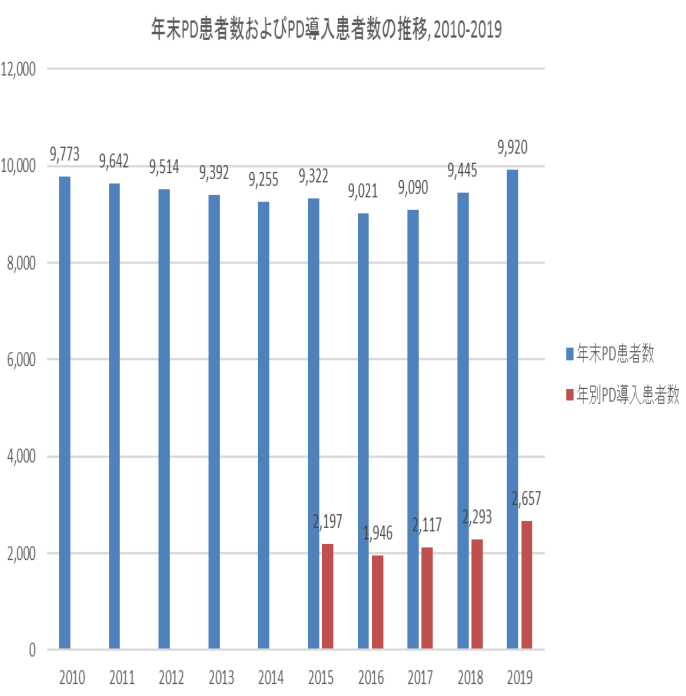

日本における腹膜透析の患者数は、2019年時点で9,920人となっており、2016年から緩やかに増加しています。

▼腹膜透析患者数の推移

画像引用元:厚生労働省『個別事項(その7)』

しかし、慢性透析患者の全体数が344,640人いることに対して、腹膜透析患者が占める割合はわずか約2.9%にとどまっている状況です。

腹膜透析患者は近年増加傾向にあるものの、日本での導入実績はいまだ少なく、血液透析を受ける患者が9割以上を占めています。

▼高齢者における腹膜透析の普及状況はこちらの記事で解説しています。

出典:厚生労働省『個別事項(その7)』『個別事項(その7:その他の論点)』

腹膜透析の患者数が少ない理由

日本で腹膜透析の普及が進んでいない理由には、医療資源の問題に加えて、腎代替療法としての情報提供の不足、高齢や健康状態などが考えられます。

➀腹膜透析に対応する医療施設・医療従事者が不足している

腹膜透析は、血液透析と比較して治療の継続をサポートする医療施設・医療従事者が不足しています。その背景には、医業現場の負担が大きいことが考えられます。

▼腹膜透析による医療現場の負担

- 患者一人ひとりの腹膜機能に応じた透析処方が必要になる

- 訪問看護を受ける患者には、24時間体制でのケアが必要になる

- 透析処方やケアについて専門的な知識・技術が求められる など

患者の自宅近くに腹膜透析を行える医療施設がない場合には、比較的通院がしやすい血液透析を選択するケースがあると考えられます。

②医療現場で腹膜透析の選択肢が浸透していない

医療現場において、腹膜透析が“腎代替療法における重要な位置づけ”として十分に浸透していないことも理由の一つといえます。

日本では血液透析がもっとも実績のある透析療法となり、「腹膜透析が腎代替療法の選択肢に含まれること」や「享受できるメリット」などについて十分に説明されていない場合があります。

そのため、腹膜透析に関する情報は、腹膜透析に対応している医療施設に限って提供される傾向が強くあります。患者や家族に対して腹膜透析に関する十分な情報提供が行われないことにより、血液透析が選択されるケースも少なくありません。

出典:厚生労働省『個別事項(その7)』

③安定かつ継続的な腹膜透析が難しい

末期腎不全の患者においては、安定かつ継続的な腹膜透析を受けることが難しい場合があり、血液透析の選択あるいは併用を選択することもあります。

▼腹膜透析の実施が難しい・適さないケース

- 腹膜劣化により十分な透析量を確保できない

- 長期間の透析による被囊性腹膜硬化症(EPS)のリスクがある

- 年齢や生活環境などの理由によって自己管理が難しい など

また、腹膜透析を受けられる状態であっても、透析液のバッグ交換を自宅で行うのではなく「通院して医療従事者に対応してもらいたい」という意向を持つ患者や家族もいると考えられます。

▼腹膜透析を行える期間についてはこちらの記事をご確認ください。

PDファースト・PDラストの考えを踏まえた選択肢の提案が重要

病院・訪問看護ステーションでは、腎代替療法を導入するにあたってPDファースト・PDラストの考えを踏まえて腹膜透析の選択肢を提案することが重要です。

残存腎機能の保持を優先するPDファースト

PDファーストとは、3つの腎代替療法(血液透析・腹膜透析・腎移植)のうち、腹膜透析を第一選択として導入する考え方です。

腹膜透析は、血液透析と比べて導入後も残存腎機能を保持しやすいと考えられています。残存腎機能が維持されている時期に腹膜透析を導入することは、導入時期による合併症の回避や、生命予後にも重要と考えられています。

▼PDファーストの考えを踏まえた対応のポイント

- 腎代替療法の提供情報を選別せず、それぞれの利点・欠点を説明して患者の理解を促す

- 腹膜透析に対応していない施設では、希望する患者に対してほかの医療機関との連携を積極的に行う

- 患者の腹膜機能を定期的に検査して、血液透析への移行や併用を検討する

▼PDファーストについて詳しくはこちらの記事で解説しています。

終末期の緩和ケアを重視したPDラスト

PDラストとは、透析患者が最期に腹膜透析を選択する考え方です。

近年、慢性透析患者の高齢化が進んでおり、10年以上の透析歴を持つ患者も増加傾向にあります。高齢になると、週3回・1回4時間程度かかる血液透析施設への通院が大きな負担となるため、入院の選択肢が検討されます。

腹膜透析であれば、高齢になっても家族や訪問看護のサポートを受けながら在宅でのバッグ交換を行うことが可能です。人生の最期において、住み慣れた場所で家族と過ごせることは、生活の質や満足度を維持するうえでも重要といえます。

▼PDラストについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ

この記事では、腹膜透析について以下の内容を解説しました。

- 日本における腹膜透析の現状

- 腹膜透析の患者数が少ない理由

- 医療現場で求められる対応

腹膜透析には、患者の残存腎機能を保持できるほか、日常生活の自由度が高く生活の質を維持しやすい利点があります。しかし、医療資源の不足や継続的な腹膜透析が難しいなどの理由により普及が進んでおらず、血液透析が主流となっています。

腎代替療法を導入する際は、PDファースト・PDラストの考えを踏まえて腹膜透析に関する十分な情報提供を行い、患者に合った治療法を選択することが重要です。

また、訪問看護が必要な患者においては、病院と訪問看護ステーションで円滑な連携体制を整えることも求められます。

■『kaleido TOUCH(カレイドタッチ)』は、病院と訪問看護ステーションの医療連携をサポートするアプリケーションです。訪問看護師が確認した患者の情報を主治医へタイムリーに共有できるため、質の高い在宅医療の実現につながります。

>カレイドタッチをサクッと知れる資料のダウンロード【無料】はこちら

■|訪問看護の具体的な支援内容|訪問看護利用に適用される医療・介護保険|訪問看護指示書の種類と違い|を詳細に知りたい方は是非ご覧ください。

>『訪問看護まるわかりガイド』のダウンロード【無料】はこちら