血液透析と腹膜透析の違いとは。患者に合わせた透析療法の選択が重要

近年、日本では慢性透析患者の数が増加傾向にあり、年間約4万人の患者が新規で導入しています。国内で行われている人工透析療法には、血液透析と腹膜透析の2つがあります。しかし、患者のほとんどは血液透析を選択しており、腹膜透析の導入割合は全体の約2.9%にとどまっている状況です。

病院・訪問看護ステーションでは、血液透析と腹膜透析の違いを理解したうえで患者への十分な情報提供を行い、一人ひとりに合わせた人工透析療法を選択できるようにサポートすることが求められます。

この記事では、血液透析と腹膜透析の仕組みやそれぞれの違い、患者に合わせた透析療法を選択するポイントについて解説します。

▼腹膜透析の患者数が少ない理由についてはこちらの記事をご確認ください。

出典:厚生労働省『個別事項(その7)』『個別事項(その7:その他の論点)』

人工透析療法の仕組み

人工透析療法は、末期腎不全に対する腎代替療法の一種です。

腎臓には、体液量やミネラルのバランスを調整して、体内にある余分な水分・老廃物を尿として排出する機能があります。腎機能の働きが低下すると体液過剰になったり、尿毒症症状や高カリウム症状が引き起こされたりします。

このように慢性的に低下した腎機能の働きを人工的に補う治療法として導入されるのが、人工透析療法です。人工透析療法には、血液透析と腹膜透析の2つの選択肢があり、それぞれ仕組みが異なります。

出典:厚生労働省『個別事項(その7)』/e-ヘルスネット『CKD/慢性腎臓病』

血液透析

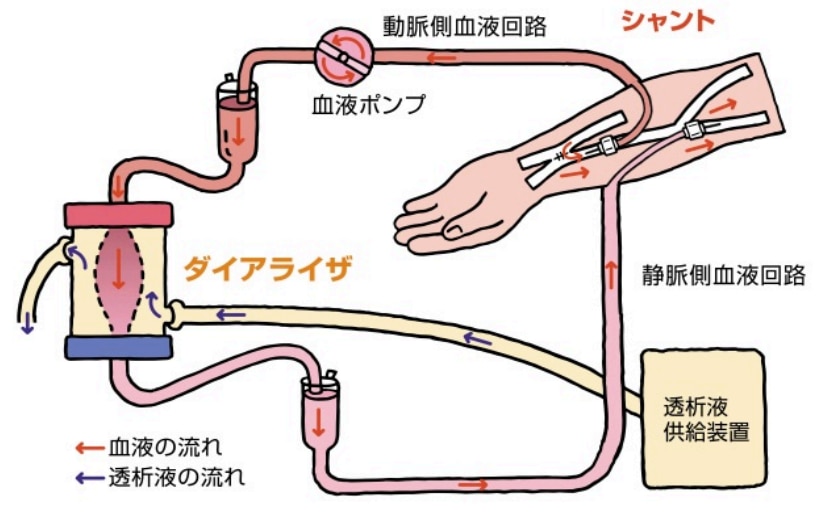

血液透析は、ダイアライザと呼ばれる透析装置と体内の血管をつなぐシャントを腕に作製して、体外に出した血液を装置に通すことによって浄化する方法です。

▼血液透析の仕組み

画像引用元:厚生労働省『腎代替療法について』

血液透析には専用の透析装置が必要になるため、対応している医療施設への通院によって透析を行うことが一般的です。近年では、医師や専門指導士のサポートを受けながら、在宅で血液透析を行える体制の整備も推進されています。

出典:厚生労働省『個別事項(その7)』『腎代替療法について』

腹膜透析

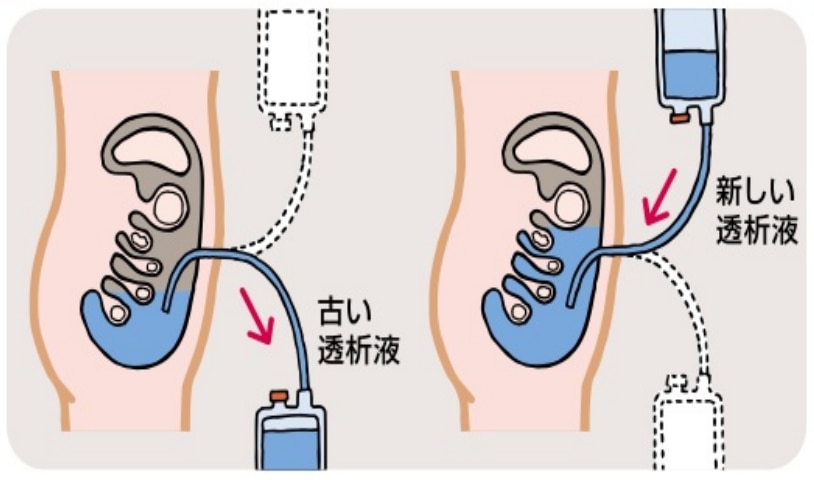

腹膜透析は、腹腔内に透析液を注入して一定時間貯留させたあと排出することによって、余分な水分・老廃物を取り除く方法です。透析液の注入・排出を行うために、腹部にカテーテルを留置する手術を行います。

▼腹膜透析の仕組み

画像引用元:厚生労働省『腎代替療法について』

腹膜透析の方式には、日中に手動で透析液のバッグ交換を行うCAPDと、専用機械を利用して夜間の就寝中に自動で透析液を交換するAPDがあります。

患者自身や家族または訪問看護師によるサポートを受けながら自宅で透析を行えるため、患者の生活スタイルを維持しやすくなります。

▼腹膜透析の種類についてはこちらの記事をご確認ください。

出典:厚生労働省『個別事項(その7)』『腎代替療法について』

血液透析と腹膜透析の違い

血液透析と腹膜透析では、導入時の手術内容や飲水・食事の制限、生活上の制約などに違いがあります。

▼血液透析と腹膜透析の違い

比較項目 | 血液透析 | 腹膜透析 |

手術内容 | シャントの作製 (バスキュラーアクセス) | 腹腔内のカテーテル留置 |

透析を行う場所 | 主に医療施設(※) | 自宅・外出先 |

通院回数 | 週3回 | 月1~2回程度 |

透析にかかる 拘束時間 | 週3回 1回あたり4時間程度 (通院などの時間は含まず) | 毎日1~4回 1回あたり30程 ( CAPDのバック交換の場合) ) |

食事・飲水の制限 | 多い(たんぱく質・水分・塩分・ カリウム・リンなど) | やや多い(水分・塩分・リンなど) |

感染症の注意 | 必要 | やや必要 |

旅行や出張 | 透析を行える医療施設の確保が必要 | 透析液や器具の携帯が必要 |

血液透析は、日本で多くの実績があることから通院可能な医療施設を選びやすく、透析の操作についても医療従事者に任せられます。一方、週3回の通院と1回4時間程度の透析時間が必要なため、日常生活での制約は腹膜透析と比較して多くなるといえます。

腹膜透析は、血液透析と比べると日常生活の制約は少なく、仕事やプライベートの時間を確保しやすくなります。ただし、患者自身でのバッグ交換が難しい場合には家族や訪問看護師によるサポートが必要です。

また、長期間の腹膜透析により、腹膜の機能は徐々に低下します。除水量が不十分な場合には、血液透析との併用または移行を検討することが求められます。

▼腹膜透析の実施期間や食事制限についてはこちらの記事で解説しています。

※在宅血液透析を導入する方法もあります。

出典:厚生労働省『個別事項(その7)』

SDM(共同意思決定支援)に基づいた選択が重要

人工透析療法を含む腎代替療法を導入する際には、SDM(共同意思決定支援)の考え方に基づいて選択することが重要です。

SDMとは、“Shared decision making”の略で、患者と医療チームがともに話し合いや情報共有を行いながら医療の意思決定を行うプロセスを指します。

腎代替療法の選択は、患者の生活や生命予後に関わる重要な決断といえます。しかしながら、腎代替療法について十分な説明が行われず、特に腹膜透析においては情報提供が限定的になっている医療施設も少なくありません。

患者に適した治療法を選択するには、医師・看護師・ソーシャルワーカー・各種専門職を含めたチームの下で、積極的な情報提供や話し合いを行うことが大切です。

▼医療チームと患者による意思決定のための取り組み

- 腎代替療法の選択肢と利点・欠点を分かりやすく説明する

- 患者の生活環境や生活スタイル、価値観、懸念事項などを聞き出す

- 患者の考え方と医師の経験に基づいて治療法を提案する

医学的な条件だけでなく、患者の年齢や生活スタイル、性格などを考慮して治療法を選択することで、QOL(生活の質)、満足度の向上につながると考えられます。

▼SDMを実践するプロセスについては、こちらの記事をご確認ください。

まとめ

この記事では、人工透析療法について以下の内容を解説しました。

- 人工透析療法の仕組み

- 血液透析と腹膜透析の違い

- 患者に適した腎代替療法を選択するためのポイント

腎代替療法に含まれる血液透析と腹膜透析では、手術内容や飲水・食事の制限、生活上の制約などに違いがあります。QOLにも大きく関わるため、医学的な条件だけでなく患者の価値観や生活スタイルなどを踏まえて選択することが重要です。

また、SDMに基づいた情報共有や話し合いを促進するには、医療従事者間で患者の情報を共有できる体制づくりが求められます。

■『kaleido TOUCH(カレイドタッチ)』は、病院と訪問看護ステーションの医療連携を円滑にするアプリケーションです。患者の状況や経過などをリアルタイムで共有できるため、患者に合った治療方針の検討・提案に役立ちます。

>カレイドタッチをサクッと知れる資料のダウンロード【無料】はこちら

■|訪問看護の具体的な支援内容|訪問看護利用に適用される医療・介護保険|訪問看護指示書の種類と違い|を詳細に知りたい方は是非ご覧ください。

>『訪問看護まるわかりガイド』のダウンロード【無料】はこちら