医療における多職種連携の必要性。看護師に求められる役割とは

近年、日本では高齢化が進行しており、2037年には国民の3人に1人が65歳以上の人になると見込まれています。これにより、在宅医療や介護について複合的なニーズを持つ人が一層多くなると考えられます。

高齢や介護状態となっても、自分らしく最期まで暮らし続けられるようにするには、医療・介護・訪問看護などの多職種での関係機関が連携して、包括的かつ切れ目のない支援を行うことが求められます。

この記事では、病院・訪問看護ステーションにおいて多職種連携の体制を整備する必要性や、看護師に求められる役割について解説します。

出典:厚生労働省『「在宅医療・介護連携推進事業の取組について」』/内閣府『令和6年版高齢社会白書』

目次[非表示]

- 1.医療における多職種連携とは

- 2.多職種連携の医療体制を構築する必要性

- 3.多職種連携における看護師の役割

- 3.1.➀患者の観察と指導

- 3.2.②患者・家族との相談役

- 3.3.③各専門職種との調整役

- 4.まとめ

医療における多職種連携とは

医療における多職種連携とは、医療と介護分野の関係機関が連携して、地域での包括的かつ継続的な在宅医療・介護サービスを提供する体制を指します。

医療従事者だけでなく、在宅医療・介護に携わる関係職種が連携することで、患者の状態に応じて柔軟な医療の選択肢を提案できるほか、療養や日常生活でのサポートを円滑に行えるようになります。

▼関係機関により連携する職種の例

- 在宅療養を支援する医師・看護師

- 医療ソーシャルワーカー

- 訪問看護師

- 介護職員

- ケアマネジャー

- リハビリテーション職員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)

- 地域包括支援センターの職員 など

なお、医療従事者による連携体制にはチーム医療”という言葉もあります。チーム医療は、医療従事者が各々の専門性を生かして情報共有と業務の分担・連携を行い、患者の状況に応じた的確な医療を提供することを指します。多職種連携という概念のなかにチーム医療が含まれる位置づけとなります。

▼多職種連携によるメリットについては、こちらの記事をご確認ください。

出典:厚生労働省『「在宅医療・介護連携推進事業の取組について」』

多職種連携の医療体制を構築する必要性

地域で多職種連携の医療体制を構築することは、患者や家族が持つ多様なニーズに対応して、より質の高い医療・介護サービスを提供するために必要です。

日本の総人口は長期的な減少過程となっている一方で、全人口に占める高齢者の割合は年々増加しています。内閣府の『令和6年版 高齢社会白書』によると、2023年10月時点での高齢化率は29.1%となり、今後も上昇し続けると予測されています。

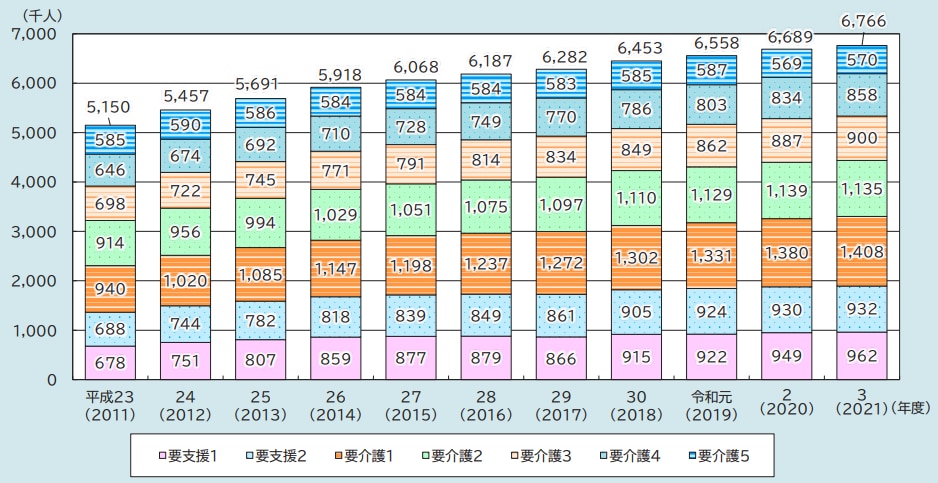

また、65歳以上の要介護認定者数も増加しており、75歳以上になるとその割合が大きく上昇する傾向があります。

▼65歳以上(第1号被保険者)における要介護認定者数の推移

画像引用元:内閣府『令和6年版 高齢社会白書 2 健康・福祉』

高齢または要介護状態になると、医療施設への通院や自立した日常生活が難しくなり、在宅での療養・介護を望むニーズがより一層増えると考えられます。

病院・診療所と連携して在宅療養を継続的に支援したり、要介護状態に応じて訪問看護の導入や介護施設への入所を検討したりするには、関係機関での多職種連携が必要といえます。

▼多職種連携が重要とされる背景や在宅医療については、こちらの記事で詳しく解説しています。

出典:内閣府『令和6年版 高齢社会白書 2 健康・福祉』

多職種連携における看護師の役割

多職種連携の医療体制を構築するうえで、看護師は患者と医療従事者、ほかの専門職員をつなぐ重要な役割を担います。

➀患者の観察と指導

看護師が担う役割の1つ目は、患者の観察と指導を行うことです。

健康状態や療養中の経過、症状などを観察して、患者の詳細な情報を記録することにより、主治医を含めたさまざまな専門職員と共有して治療方針を検討できます。

また、在宅での療養を選択する場合には、患者や家族に対して日々のケアに関する指導・アドバイスを行います。医師や専門職員と連携しながら、治療方針に沿って在宅での療養を続けられるように総合的なサポートを行うことが必要です。

②患者・家族との相談役

2つ目の役割は、患者・家族からの相談に対応することです。

看護師は、医療従事者のなかでも患者にとってもっとも身近な存在となります。患者・家族と接する機会が多い看護師が相談役となることで、治療の不安・悩みをやわらげたり、専門職員と協力して可能なサポートを検討したりできます。

また、医療に関する方針を決定するためだけでなく、患者・家族に寄り添い精神的な支えとなることが期待されます。

③各専門職種との調整役

3つ目の役割は、各専門職種と連携して調整を行うことです。

主治医や専門職員が連携する際に、看護師が中心的な存在となることで、異なる意見・判断を踏まえてチーム全体としての方針を円滑に固めやすくなります。

なかでも病院看護師と訪問看護師による連携は、在宅医療に移行して継続的かつきめ細かなケアを行うために必要不可欠といえます。

▼多職種連携を円滑に進めるポイントは、こちらの記事で解説しています。

まとめ

この記事では、多職種連携について以下の内容を解説しました。

- 医療のおける多職種連携の意味

- 多職種連携の医療体制を構築する必要性

- 看護師に求められる役割

高齢や要介護状態となっても、住み慣れた地域で最期まで過ごせる医療体制を構築するには、多職種連携が必要となります。多職種連携を実現することにより、地域での包括的かつ継続した医療・介護サービスの提供につながります。

なかでも病院の看護師には、患者・家族とのコミュニケーションを通じて治療方針の決定に必要な情報を把握したり、主治医や専門職員との連携を円滑にしたりする役割が求められます。

在宅医療へ移行する際には、病院と訪問看護ステーションとの情報共有を円滑に行える仕組みを整えておくことも重要です。

ディピューラメディカルソリューションズ株式会社では、病院と訪問看護ステーションの情報共有を円滑化するアプリケーション『kaleido TOUCH(カレイドタッチ)』を提供しています。

■訪問看護師が確認した患者の情報を主治医へタイムリーに共有して必要なケアを行えるため、質の高い在宅医療の実現につながります。

>カレイドタッチをサクッと知れる資料のダウンロード【無料】はこちら

■|訪問看護の具体的な支援内容|訪問看護利用に適用される医療・介護保険|訪問看護指示書の種類と違い|を詳細に知りたい方は是非ご覧ください。

>『訪問看護まるわかりガイド』のダウンロード【無料】はこちら