医療における多職種連携のメリットとは。患者・医療従事者の両方で考える

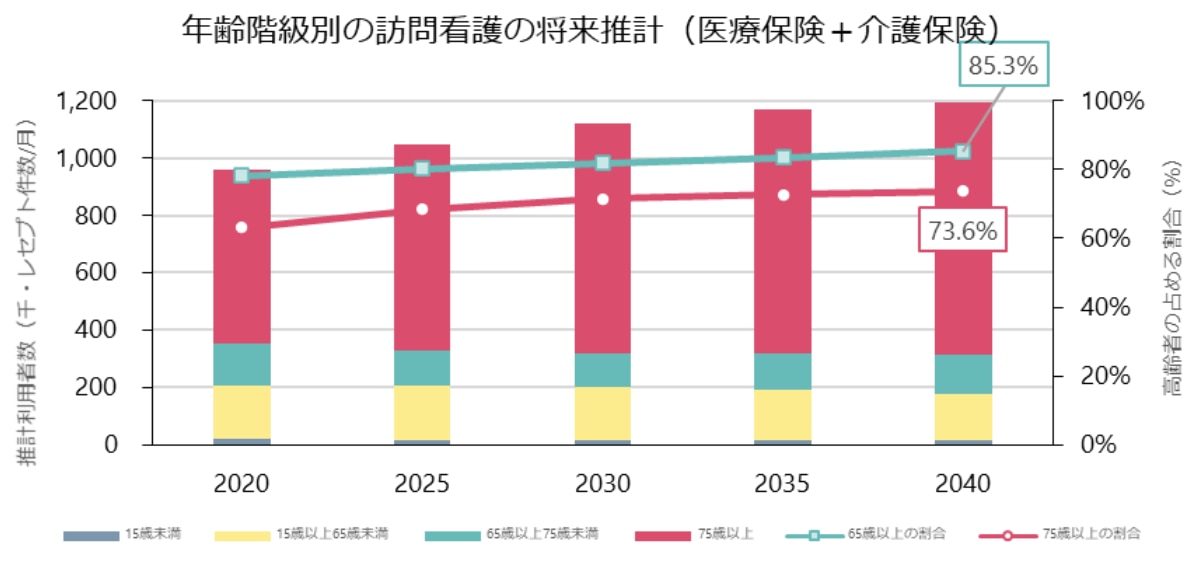

高齢化が進展するなか、医療・介護の複合的なニーズを持つ人は今後も増えていくと考えられています。厚生労働省の『在宅医療の体制整備について』によると、年齢とともに訪問看護による在宅医療を選択する人が増加しており、今後も利用率が増加すると見込まれています。

▼【年齢階級別】訪問看護の利用率と将来推計

画像引用元:厚生労働省『在宅医療の体制整備について』

訪問看護・介護が必要な状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けられるようにするには、多職種連携によって医療・介護サービスを包括的かつ継続的に提供できる体制を整備することが重要です。

この記事では、多職種連携によって期待できるメリットや医療体制を構築するポイントについて解説します。

▼多種職連携の重要性についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

出典:厚生労働省『在宅医療の体制整備について』『「在宅医療・介護連携推進事業の取組について」』

目次[非表示]

医療における多職種連携のメリット

病院や在宅療養支援診療所、訪問看護ステーション、介護事業所などの関係機関で多職種連携を行える体制を構築すると、患者と医療従事者の双方にとってさまざまなメリットがあります。

患者側のメリット

医療現場の多職種連携により、在宅医療や介護を必要とする患者がニーズに応じたきめ細かなサービスを受けられるようになります。

在宅医療に関わる支援サービスを円滑に利用できる

医療・訪問看護・介護などの現場で多職種連携の体制を整備することで、患者の状態や家族の希望に応じて在宅医療の支援サービスを受けられるようになります。

▼在宅医療における支援サービスの例

- 退院後における在宅生活への移行

- 日常的な療養支援(訪問診療、訪問看護・介護など)

- 在宅療養患者への栄養ケアやリハビリテーションの提供

- 急変時の対応

- 看取り期の支援 など

退院から看取り期に至るまで、切れ目のないケアとサポートを受けられるようになると生活の質の向上にもつながります。

複雑なニーズに対する相談を行える

患者や家族が持つ複雑なニーズに対して治療方針の相談を行えることも、多職種連携によるメリットの一つです。

患者の病状・経過・生活環境・家族との関係性などによって、必要とする医療・介護サービスは異なります。病院の医師・看護師だけでなく、多様な専門職に相談することで、新たな治療方針の選択肢を検討できる可能性があります。

医療従事者側のメリット

医療従事者と関係機関の専門職が連携すると、それぞれの専門性を生かして質の高い医療・介護サービスを提供できるようになります。

医療体制の効率化を図れる

多職種連携によって医療従事者や専門職との間で適切に情報を共有すると、効率的に医療・介護サービスを提供することが可能です。

▼効率的な医療体制によるサービスの提供例

- 訪問看護ステーションが診療所と連携して服薬管理や看取りケアを行う

- 病院と歯科診療所が連携して、歯科医師による定期的な訪問診療を行う

- 在宅療養中の急変時に基幹病院と連携して緊急診療や一時入院を行う など

問題に対して多角的な視点で対応できる

専門分野が異なる医療従事者が協力してそれぞれの知識・経験を補うことにより、患者の問題に対して多角的な視点で対応策を検討できます。

医療の分野では、職種によって求められる役割が異なるほか、治療方針の考え方やアプローチ方法にも違いがあります。多職種連携によって各専門職の意見を取り入れることで、医療チームが一体となって一貫性のあるケアを提供できます。

多職種連携の医療体制を構築するポイント

多職種連携の医療体制を構築する際は、各専門職による領域を明確にするとともに、関係機関で円滑に情報共有を行える仕組みをつくることがポイントです。

➀専門職の職務領域を把握する

在宅医療・介護に関するサービスを提供する関係機関において、それぞれの専門職が対応する職務領域を把握しておく必要があります。

関係機関が持つ役割に応じて各専門職が役割を分担することで、医療資源を有効活用して患者への円滑な支援が可能になります。

▼各専門職における職務内容の例

職種 | 職務内容 |

医師 |

|

病院看護師 |

|

訪問看護師 |

|

薬剤師 |

|

医療ソーシャルワーカー |

|

ケアマネージャー |

|

理学療法士 |

|

②患者の積極的な参加を促す

多職種連携によって質の高い医療・介護サービスを提供するには、患者が意思決定について積極的に参加することが欠かせません。

治療方針を検討する際には、医学的な根拠だけでなく、患者本人の価値観や生活スタイルなどを考慮したうえで意思を尊重することが求められます。そのためには、患者・家族を含めて情報提供や話し合いを行い、主体性を持ってチームに参加してもらうことが重要です。

特に看護師は、患者・家族と関わる機会が多く、不安や悩みについて相談しやすい関係性と考えられます。患者・家族が持つ課題やニーズを聞き出して、医師や専門職に伝達する役割が期待されます。

▼多職種連携による看護師の役割についてはこちらの記事をご確認ください。

③円滑なコミュニケーションをとれる環境を整える

多職種連携を実現するには、各職種間で円滑なコミュニケーションをとれる環境を整えることがポイントです。

職種間で円滑に情報共有を行うことで、患者の状態に応じた治療方針の決定や医療・介護サービスの提供を行えるようになります。

また、医師が作成した指示書の内容を円滑に共有できるようになり、在宅療養を支援する各種サービスの利用手続きを円滑に進めることが可能です。

▼多職種連携を円滑に進める方法についてはこちらの記事でも解説しています。

まとめ

この記事では、医療の多職種連携について以下の内容を解説しました。

- 多職種連携によるメリット

- 多職種連携の医療体制を構築するポイント

医師・看護師・在宅医療を支援する専門職が連携することにより、患者の健康状態やニーズに応じた切れ目のない医療・介護サービスを提供できます。

多職種連携の体制を構築する際は、各専門職の職務領域を明確にするとともに、患者の積極的な参加を促すこと、円滑なコミュニケーションをとれる仕組みを整えることがポイントです。

ディピューラメディカルソリューションズ株式会社では、病院と訪問看護ステーションの情報共有を円滑化するアプリケーション『kaleido TOUCH(カレイドタッチ)』を提供しています。

■訪問看護師が確認した患者の情報を主治医へタイムリーに共有して必要なケアを行えるため、質の高い在宅医療の実現につながります。

>カレイドタッチをサクッと知れる資料のダウンロード【無料】はこちら

■|訪問看護の具体的な支援内容|訪問看護利用に適用される医療・介護保険|訪問看護指示書の種類と違い|を詳細に知りたい方は是非ご覧ください。

>『訪問看護まるわかりガイド』のダウンロード【無料】はこちら